Cinco causas que pressionam a dessindicalização no serviço público

Outras notícias

...

A Constituição de 1988 representou uma ruptura com o sistema de controle sindical que vigorava no Brasil desde o início dos anos 1930.

O princípio da liberdade de associação profissional e sindical afastou a exigência de que a constituição dos sindicatos fosse antecedida por uma gênese associativa.

O novo marco constitucional também superou outros entulhos autoritários, como a necessidade de reconhecimento formal das entidades sindicais pelo Estado e a possibilidade de intervenção estatal na organização e na administração dos sindicatos.

Aos sindicatos é conferida legitimidade para promover a defesa de direitos individuais e de direitos de amplitude coletiva, abarcando toda ou parte da categoria.

Não obstante a representatividade e a funcionalidade conferidas pela Constituição, o contexto atual revela um cenário preocupante para a organização sindical no âmbito do serviço público.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que, em 2012, a taxa de sindicalização dos trabalhadores da administração pública era de 28,1%.

Dez anos depois, em 2022, esse percentual de sindicalização foi reduzido para 19,9%.

Na sequência, serão abordadas algumas causas que vêm pressionando esse estado de retração dos índices de filiação sindical no serviço público.

Vieses da multidimensionalidade

Após a vigência da Constituição de 1988, ao longo dos anos foram criados inúmeros planos de cargos públicos e carreiras específicas, resultando numa divisão categorial multidimensional e estabelecendo uma setorização de direitos.

As pautas, agora fragilizadas, já não se apresentam mais unificadas e aglutinadas.

Nesse contexto, não é raro constatar situações em que servidores que ocupam cargos no mesmo órgão ou ente público, mas integrantes de carreiras e cargos diversos, defendem posições divergentes e mesmo conflitantes no âmbito da luta sindical.

A fragmentação categorial está diretamente relacionada com outro problema na organização contemporânea dos trabalhadores, mais especificamente com a consequência natural da multidimensionalidade de categorias, que envolve um quantitativo elevado de sindicatos, inclusive com sobreposição fática de representatividade, algo que inclusive desvirtua o princípio da unicidade sindical.

A existência de variados sindicatos em disputa pelas mesmas bases categoriais não seria motivo de preocupação se fosse decorrência de vontade dos próprios trabalhadores. O problema é que esse congestionamento sindical é impelido, em última instância, pelas políticas estruturais de Estado referentes aos servidores e ao serviço público, e não pela livre e espontânea organização dos trabalhadores.

A política de fragmentação do serviço público em múltiplos planos de cargos e carreiras resulta por impor aos servidores, em consequência, uma organização fragmentada e autofágica.

Nesse contexto, causa de desequilíbrio de forças, algumas carreiras vêm obtendo maior êxito em suas demandas, como sucede, ilustrativamente, com aquelas que integram as denominadas carreiras típicas de Estado e as carreiras cujos cargos são dotados de transversalidade, atributo cada vez mais prestigiado na denominada “moderna” administração pública, ao passo que as demais carreiras, relegadas a plano secundário, nitidamente não vêm conseguindo o mesmo nível de valorização.

Relativização do direito de greve e inexistência de negociação coletiva institucionalizada

A Constituição assegura o direito de greve aos servidores públicos. No entanto, sob a narrativa predominante de que todo serviço público é, por sua natureza, essencial, a jurisprudência tem promovido uma relativização desse direito constitucional.

São reiteradas as decisões judiciais que impõem a continuidade do serviço público mediante quantitativos excessivos de trabalhadores, o que implica, na prática, a fragilização e até mesmo a inviabilização do movimento paredista.

Na medida em que os sindicatos de servidores têm reduzida sua capacidade de luta, devido à limitação ao direito de greve, é natural que seu protagonismo resulte enfraquecido nesse processo, em prejuízo às suas condições de mobilização dos trabalhadores.

Por outro lado, a ausência de um processo de negociação coletiva institucionalizado no âmbito do serviço público também reduz o protagonismo dos sindicatos.

A negociação coletiva devidamente formalizada, com garantias de cumprimento das cláusulas ajustadas, assegura aos trabalhadores a possibilidade de conquista de direitos além daqueles já previstos na legislação.

E esse processo também tem um caminho inverso, pois a prática demonstra que muitos direitos negociados são posteriormente incorporados pela lei.

Mudança do cenário de atuação sindical

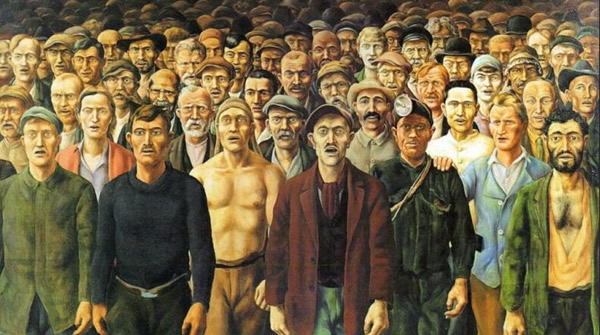

Na atualidade, não se faz presente aquela conjuntura existente na época do processo de redemocratização do Brasil, na qual havia um movimento de reivindicação e de conquista de direitos laborais, acompanhado de um amplo ciclo de greves, devido à política de supressão de direitos e das precarizadas condições de trabalho que assolavam o operariado nacional.

O movimento dos trabalhadores, nesse período, viveu um momento de extrema importância na sua história, com um sindicalismo de corte mais autêntico e com ampliação de espaços de representação (ANTUNES; SILVA, 2015, p. 512-513).

A então emergente liberdade levou ao surgimento de uma nova forma de relacionamento entre a administração e seus servidores (NUNES JÚNIOR, 1996, p. 63).

Embora pautado ainda numa verticalidade em prol do poder público, esse relacionamento passou por um processo de maior abertura dialógica entre os atores envolvidos, traduzida na afirmação de direitos existentes e em conquista de novos direitos aos trabalhadores.

O cenário que se revela hoje é diverso.

As novas gerações não vivenciaram as lutas históricas do movimento sindical, o que se reflete de certa forma no fenômeno de dessindicalização.

Além do mais, a luta das entidades sindicais dos trabalhadores públicos se concentra antes na manutenção de direitos já conquistados do que na conquista e aprimoramento de novos direitos.

No âmbito federal, o regime estatutário dos servidores vem sendo “deslaboralizado”, sofrendo reiterados cortes e mitigação de direitos desde sua origem, desconfigurando sua formatação original e aproximando-o do modelo contratual.

Sucessivos projetos reformistas, cujo passo inicial ocorreu com a chamada Reforma Gerencial de 1995, considerada por Bresser-Pereira (2011, p. 02) “como um marco do esforço de reconstrução do Estado brasileiro”, foram implementados ao longo do tempo sob a retórica de tornar o Estado brasileiro moderno e competitivo no contexto da economia globalizada.

Diante dessa realidade, realçada pela fragilização do direito de greve, as entidades sindicais vêm sendo forçadas a rearticular a forma de enfrentamento, arrefecendo o modelo de confrontação e assumindo um padrão mais pragmático e negocial (ANTUNES; SILVA, 2015, p. 516) na relação com os agentes governamentais e demais atores políticos.

A prioridade da agenda sindical, nesse contexto de retração de direitos, passou a ser mais defensiva, porque voltada à preservação de direitos, do que propositiva, esta historicamente endereçada a avançar nas condições de trabalho e nos níveis de remuneração.

Descoletivização

A ideia de sindicato, ente coletivo em essência, se opõe a concepções individualistas.

A globalização econômica implicou a reorganização dos paradigmas fixados pelo liberalismo clássico, pautado na liberdade, na proteção normativa ao mercado e à propriedade privada e na reformulação das funções do Estado.

Surgido na transição entre os séculos 18 e 19, quando o capitalista individual se opunha ao incipiente corporativismo dos trabalhadores, o liberalismo manteve as bases necessárias ao crescimento do capital.

No âmbito do chamado neoliberalismo, a liberdade passa a ser acentuada. Nos marcos neoliberais, o mercado teria capacidade de se autorregular e o Estado, na sua formatação reduzida, deve se abstrair de interferir no livre fluxo do mercado, deixando ao setor privado o gerenciamento da concorrência.

Nesse contexto, o individualismo, pautado na lógica concorrencial, é redimensionado para fazer frente à organização coletiva dos trabalhadores.

A ideologia da competição caminha em sentido oposto à real necessidade humana, inviabilizando relações de acolhimento e impedindo, com isso, qualquer vínculo de solidariedade (CANIATO; RODRIGUES, 2012, p. 24).

O ficcionismo escorado na ideia de autossuficiência do trabalhador, que assume a condição de empresário de si mesmo, realça as bases de uma realidade descoletivizada.

Entre os trabalhadores “contapropristas” (POCHMANN, 2022, p. 33) não há identidade coletiva nem sentimento de pertencimento.

Em decorrência disso, inexistindo direitos sociais e trabalhistas, “os sindicatos ficam de fora desse processo, esvaziando sua organização em sua própria base social” (POCHMANN, 2022, p. 170).

Terceirização e ‘superiorização’ de cargos

Nas últimas décadas, o serviço público tem apresentado um acréscimo de atividades terceirizadas, fenômeno que teve início com as funções não incluídas no complexo finalístico dos órgãos e entidades públicas.

No entanto, atualmente a terceirização vem se estendendo às variadas atividades auxiliares e administrativas do serviço público, não mais se limitando às atividades de meio.

No âmbito do serviço público federal, os cargos de nível auxiliar, num prazo não distante, tendem a ser extintos, pois as respectivas atribuições estão sendo delegadas a empresas terceirizadas, gerando alguns desvios e distorções.

A linha que delimita atividade-fim e atividade-meio é muito tênue e passível de interpretação subjetiva, ocasionando que, no trabalho cotidiano, muitos trabalhadores terceirizados exerçam atividades finalísticas, mas sem receber a contrapartida remuneratória compatível com esse encargo.

Além disso, com a terceirização é eliminado o atributo da pessoalidade no serviço público, algo que é factível apenas quando se trata de servidores de carreira ocupantes de cargos públicos.

A estabilidade, prevista na normatização constitucional, objetiva justamente impedir a rotatividade laboral, assegurando, com isso, maior qualidade e eficiência nos serviços prestados ao cidadão.

O crescimento da terceirização no serviço público corresponde, na sua ordem inversa, a uma retração do quantitativo de servidores públicos, situação impactante na dimensão de trabalhadores sindicalizados.

Percebe-se, também, uma maior valorização dos servidores ocupantes de cargos de maior hierarquia funcional, notadamente aqueles que integram as chamadas carreiras típicas de Estado e aqueles que ocupam os denominados cargos transversais, todos de nível superior e melhor remunerados, relegando ao plano secundário os cargos de nível intermediário e nível auxiliar.

O questionável nesse processo é o desequilíbrio no tratamento entre as carreiras e cargos que integram o serviço público. A equidade não deve se limitar apenas aos casos de revisão geral de remuneração.

O Estado deve obedecer a critérios que não sejam compatíveis com distorções, evitando verticalizações que causem disparidade excessiva entre as diversas carreiras.

Nesse sentido, índices de reajustes específicos e procedimentos de reestruturação setorizados, que fragmentam a unidade dos trabalhadores, são admissíveis apenas naqueles casos em que isso é necessário para preservar a proporcionalidade e a horizontalidade remuneratória, como forma de correção de situações que se revelem antiisonômicas no âmbito do serviço público.

Redemocratização

A funcionalidade social dos sindicatos revela-se não apenas pelo seu protagonismo nas relações de trabalho, mas também pela sua ação em contextos decisivos da história nacional.

As entidades sindicais tiveram destacada atuação nos movimento pela redemocratização e na conquista de direitos sociais consagrados constitucionalmente.

Na atualidade, além das pautas laborais, os sindicatos vêm se engajando na linha de frente pelo reconhecimento e consolidação de direitos contextualizados na sociedade que vão muito além da representação categorial.

Onde se atingiu um nível civilizatório mais desenvolvido no sistema capitalista, houve atuação das entidades sindicais, evidenciando que uma dimensão indispensável da democracia é a existência de um sistema de relações de trabalho democrático, tanto mais avançado e duradouro quanto constituído por agentes legítimos e representativos.

Os fatos comprovam a relevância das organizações sindicais na obtenção de melhores condições de vida e trabalho, na conquista de novos patamares civilizatórios e no aprofundamento e consolidação da democracia (Dieese, 2017, p. 02).

O que se pode concluir das reflexões acima expostas é que o fenômeno da dessindicalização não implicará o declínio ou a extinção dos sindicatos dos servidores públicos. Como atores orgânicos fundamentais ao mundo do trabalho e ao contexto democrático, os sindicatos historicamente sempre revelaram capacidade de rearticular seus mecanismos de atuação, de maneira a fazer frente às investidas sistêmicas que vêm do poder político e econômico.

Referências

ANTUNES, Ricardo; SILVA, Jair Batista da. Trabalhadores e sindicalismo no Brasil: para onde foram os sindicatos? Caderno CRH, v. 28, n. 75, set.-dez. 2015, p. 511-527.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma gerencial do Estado, teoria política e ensino da administração pública. Revista Gestão e Políticas Públicas, n. 2, 2º semestre 2011, p. 01-16.

CANIATO, Angela Maria Pires; RODRIGUES, Samara Megume. A construção psicossocial da competição: o engano na cumplicidade de uma falsa vida. Revista Psicologia & Sociedade, n. 24, v. 1, 2012, p. 23-35.

DIEESE. A importância da organização sindical dos trabalhadores. Nota Técnica n. 177, abril 2017. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec177ImportanciaSindicatos.html> Acesso em: 12 nov. 2024.

IBGE. Em 2023, número de sindicalizados cai para 8,4 milhões, o menor desde 2012. Dados disponíveis em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/40445-em-2023-numero-de-sindicalizados-cai-para-8-4-milhoes-o-menor-desde-2012>. Acesso em: 05 fev. 2025.

NUNES JÚNIOR, Amandino Teixeira. Sindicalização, negociação coletiva e direito de greve dos servidores públicos. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 33, n. 130, abril/jun. 1996, p. 55-67.

POCHMANN, Márcio. O sindicato tem futuro? São Paulo: Expressão Popular, Fundação Rosa Luxemburgo, 2022.

Redação CNPL sobre artigo de Marcelo Cunha daSilva / Conjur

Contato: (61) 2103-1683 (61) 9 9885.4737 | [email protected] | Contribuição Sindical: [email protected]

Endereço: SCS Quadra 01, Bloco M, Salas 1301 a 1305; 1317 e 1318 Edifício Gilberto Salomão, Asa Sul, Brasília, DF, CEP: 70305-900